我的位置: 庆祝中国人民银行成立65周年

在时间的烟霭里目送芳华

——根据人民银行上海总部离休干部许志青口述整理

|

高桓勤,中共党员,退休前任中国人民银行泰安市中心支行行长 |

我1996年从中国人民银行泰安市中心支行退休,至此,在人民银行系统工作了整整46年。耄耋之年,无数次浮现在眼前的,是那些点点滴滴的记忆。

五元钱和五斤粮票——感念老领导老同事的言传身教

80年代初,时任中国人民银行副行长的袁子扬同志来泰安调研,当时办公条件相当简陋,没有接待能力,就在宿舍区腾出两间平房,请袁行长和陪同人员住下,吃饭是在机关食堂解决;袁行长是山东沂水人,曾任山东省副省长,习惯吃家乡饭,我们用煎饼、大葱以及泰安三美“白菜、豆腐、水”招待他,最家常最简单的饭菜,他吃得很高兴,临走时送给他五斤泰安煎饼。此后不久,袁行长托人捎来五斤粮票和五元钱。

五斤粮票和五元钱,在今天看来,几乎是可以忽略不计的零钱,但在我心里,是一个大数目,是带给我震动和思考的大事件,忠信廉洁,立身之本。这样的点滴和细节贯穿整个工作生涯,成为工作中的航标,行为上的楷模。

记得50年代初,我刚刚参加工作,在大汶口镇营业所会计股工作,股长是田冠亭同志,会计员有夏林玉、魏振生等同志,这些老同事手把手教我打算盘,监督我练习汉字和阿拉伯数字,严格要求我按制度处理各项业务,工作要认真细致,来不得一点马虎;他们的言传身教,成为我一生的财富。

当年的工作生活条件很艰苦,我们十几个人住在一个大草棚子里,每天早上五点半颜景山副行长吹哨起床,半小时的跑步或其他活动,六点至七点是政治学习时间,周一至周五晚上业务学习,星期六晚上休息,可以出去看戏看电影。周日晚上党团活动(图一:当时中心支行团支部成员)。条件虽然艰苦,但工作学习紧张有序,每个人干劲十足,那时候的理想是火热的,热情是高涨的,工作繁杂却没有怨言,生活清苦但没有牢骚。

蹲在大缸里过河——交通工具的变迁

我1951年3月参加工作,那时候,解款的交通工具是骡子和马车,近的地方,就用骡子拉着马车送,远的地方,雇地排车拉到火车站。骡子是行里喂养的,没有解款任务的时候,骡子就在食堂拉磨。

1952年,泰安中支撤销营业室,改建泰安县支行,我在县支行任会计股副股长,主要分管对各营业所和流动组的巡回复核工作,以及新建机构的账务建立。营业所很分散,最远的营业所离县行驻地四五十里地,来回都需要步行。1953年上半年,上级行下发东德产的自行车,泰安县行分到五辆,安排给出纳股三辆大轮车,用来向各营业所押运解款用,另外两辆小轮车,农村金融股和会计股各分到一辆;我经常到各营业所,这辆小轮自行车大部分时间陪着我走乡串户。

骑一辆崭新的自行车出发,心里别提多自豪了,有时候骑自行车到农村,一进村就有一大帮孩子跟着跑,一直跟到流动组门口。有一次,我骑车去范镇营业所,营业所小宋同志看着眼馋,架不住他再三央求,便擅自做主,把自行车借给他出去骑一圈。他骑到北单河桥上,没留神,一头冲到桥下,人倒没事,自行车的大梁给拱弯了。回到县行,领导和同志们都批评我不爱护公物,把一辆新自行车给撞坏了,我在会上做了深刻的自我批评。这件事记了一辈子,任何情况下都会提醒自己,要有责任感,要爱护公有财产。

从县行去上庄营业所和角峪营业所都必须过汶河,夏秋两季雨水大,如果步行,可以淌过河或者游过去,骑自行车过河就麻烦了。当时在汶河柴汶河口有两位农民,用一口大缸运过河的客人,一个大缸可容两三个人过河。渡河时,人在缸里面要蹲着,自行车平放在大瓮上,两个扳缸人分别在左右,一只手扳着大缸保持稳定,一只手作浆划水。那时候出发坐大缸的机会还不少呢。

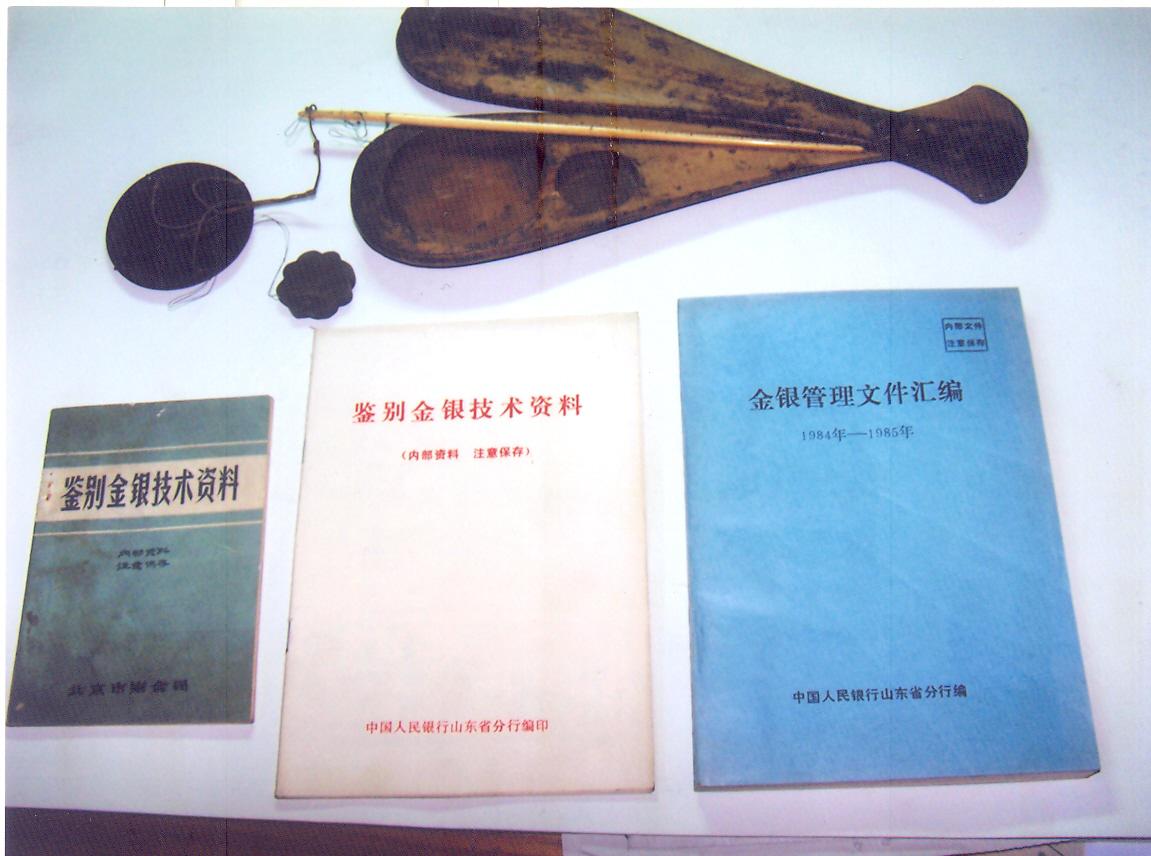

1974年,我已在会计发行组任组长,“文革”期间,各县行收兑金银的工作人员变化较大,我们组织人员进行培训,培训资料选用的是1972年天津财金局编印的《鉴别金银技术资料》和山东省人民银行印发的《鉴别金银技术资料》,鉴别金银的工具,主要用试金石和金银对牌(图二),靠手和眼力。

这年金银管理政策有所变动,放开了从“三废”中回收金银的管理,我就安排本组的陈朋和王广禄同志,用地排车和塑料桶,到各大医院和照相馆回收废旧定影液,回来后用大锅熬,大约一年多时间,共回收白银十多斤。当时行里只有一辆旧解放牌汽车用于押运款用,这辆旧车还是“文革”期间在轴承厂组装的。于是,我们用卖掉白银的钱,买了一辆带斗的三轮摩托车。

1975年我参加地委学大寨工作队,驻肥城王瓜店公社蒋庄大队,学大寨修梯田进行得如火如荼,大年初一也要下地干活,中心支行副行长汪明东同志代表行里来农村慰问,坐着那辆带斗的三轮摩托车。等汪行长走后,大队干部都憋不住地笑:“你们的行长怎么坐个簸箕来的?”

走过浮夸风——回归脚踏实地

1958年大炼钢铁后,我在章丘县行工作,被县委抽到大炼钢铁指挥部做财务工作。业务不多的时候,经常牵头毛驴到四十华里的垜庄山区运铁矿石。

受当时浮夸风、高指标的影响,银行业务也深受其害,有的基层营业所为了增加存款余额,甚至采取“实物储蓄”的方式,比如说,农民有一棵树,估价10元,就给他开10元的存单,这棵树就算存到银行了。可想而知,银行的储蓄存款余额有多大多虚,只有数字没有资金,账务混乱无序。后来县委负责同志意识到问题的严重性,开始全力纠偏,指示银行召开营业所主任会议进行纠正,银行账务用了好几年才清理完。

1966年6月“文化大革命”开始,领导干部被打倒被下放,业务工作除现金收付外基本停止,各行普遍存在财务错乱严重,贪污盗窃案件不断发生等严重现象,以及业务库款存在短款、寄存、白条顶库、挪用库款、监守自盗等问题。1972年,我担任会计发行组组长后,狠抓各项规章制度的具体执行。设计使用《库款、武器检查报告表》,定期检查,对账务差错,每月公布一次;按照“写如印、钉如切、数字如铁”的要求,组织大练基本功,成立了珠算协会,当时的泰安珠算协会还与日本、韩国、台湾代表团进行交流,并交换有关资料。坚持了两年,效果明显,业务渐渐走上正轨,培养出一支懂业务有技术的干部队伍。

残缺人民币一直采取送造纸厂销毁的办法,时间地点都受限制,并且对造纸厂的正常生产也有一定的影响。从一份资料上看到日本销毁破币采取粉碎的办法,经过可行性论证并请示省行同意后,我们开始试点。1975年我带人到农学院实习农场学习粉碎机的操作方法,组织了革新小组,1977年买了台功力较大的电机和粉碎机,多次实验后可行,省行还发给我们技术革新奖状。

跟数字有关系的点滴记忆

第一次穿制服。1951年换夏衣季节,行里发了一身柳花蓝色制服、一件衬衣以及一顶帽子,这是我第一次穿制服,那种自豪,包含着丰富的内容,有年轻人献身革命事业的热情,有集体荣誉感以及成为公家人的成就感。

第一次兑换旧币。1955年,我调到章丘县行任会计股长,3月1日开始发行新人民币(第二套人民币),同时收回旧人民币(第一套人民币),兑换比例是新币1元兑换旧币1万元,要求2月底前必须把全部账务借据等按新币折算,3月1日开业就按照新币核算。时间紧,任务重,我们设专柜办理新旧币兑换,圆满完成了新旧币的兑换工作。

筹建山东省第一家城市信用社。1985年10月,我被任命为泰安人民银行党组书记、行长。1986年从报上看到有的地方城市组建信用社,带队去沈阳学习,回来后通过吸收股金等方式组建了泰山城市信用社,11月6日正式开业,是山东省第一个城市信用社。到1990年,在全市共组建了16家城市信用社。

图一

图二